|

„Wir stehen an einem Wendepunkt in Deutschland. Wir können die Überlebenschancen bei einem plötzlichen Herzstillstand verdreifachen“ sagt Prof. Dr. Bernd W. Böttiger, Vorsitzender des GRC. Seine Vorbilder bei dieser Prognose sind vor allem die skandinavischen Länder, in denen Opfer eines plötzlichen Herzstillstandes eine drei Mal so hohe Chance auf ein Überleben haben. In Deutschland ist der Herz-Kreislaufstillstand derzeit die dritthäufigste Todesursache; bei über 75.000 Menschen wird jedes Jahr mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Prof. Dr. med. Christian Werner, Präsident der DGAI, sagt: „Jede Sekunde zählt und das Funktionieren der Rettungskette entscheidet über Leben und Tod.“ Die Veranstaltung in Bad Boll setzte den Grundstein einer neuen Reihe. Die 10 Thesen werden von nun an jährlich in der gleichen Expertenrunde evaluiert. Bereits im kommenden Jahr sollen erste strukturelle Veränderungen in der Notfallversorgung erreicht werden. Die 10 Thesen

|

Auf dieser Seite alle News und Artikel zum Thema

10 Thesen für 10.000 Leben

Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. (DGAI), der Berufsverband Deutscher Anästhesisten e.V. (BDA), der Deutsche Rat für Wiederbelebung e.V. (GRC) und das Deutsche Reanimationsregister haben die Bad Boller Reanimationsgespräche ins Leben gerufen. „Wir alle verfolgen das gleiche Ziel und arbeiten eng zusammen um dieses gemeinsam zu erreichen“, so Prof. Dr. Götz Geldner, Präsident des BDA. Die Versorgungskette der Notfallmedizin umfasst neben den beteiligten Medizinern auch Laien, die in einem Notfall oftmals zuerst und alleine am Notfallort sind, die kontaktierte Leitstelle sowie alle medizinischen Fachkräfte, die mit dem Patienten in Berührung kommen. Priv.-Doz. Dr. Jan-Thorsten Gräsner, Sprecher des Organisationskomitees des Deutschen Reanimationsregisters, betont: „Die Abläufe jedes einzelnen Gliedes dieser Versorgungskette müssen überprüft und bei Bedarf überarbeitet werden. Während der Bad Boller Reanimationsgespräche haben Vertreter aller Bereiche erstmals gemeinsam Thesen zur Optimierung der gesamten Notfallversorgung erarbeitet“. Es wird eine Verbesserung der Abläufe in der Klinik gefordert sowie Änderungen politischer Natur und ein generelles Umdenken bei den Laien.

Handy-Ortung im Notfall. Ein Interview mit Martin Gust von der Feuerwehr Hagen.

Telefonortung im Notfall. Ein Interview mit Herrn Martin Gust von der Feuerwehr Hagen.

Unser Link von Samstag über das Verbot der Telefonortung im Notfall hat viele Reaktionen hervorgerufen. Aus diesem Grund hier ein Interview mit Herrn Martin Gust. Er ist Feuerwehrbeamter und Leiter der Einheitlichen Leitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Großschadenabwehr der Stadt Hagen.

Damit der Text nicht zu lang wird, teilen wir ihn in zwei Artikel auf.

Über ein "Gefällt mir" und das Teilen würden wir uns sehr freuen...

Frage: Welche Vorgehensweise haben Sie von der Leitstelle, wenn sich eine Person bei Ihnen meldet, die sich in hilfloser Lage an einem unbekannten Ort befindet? Welche Möglichkeiten der Ortung können Sie vornehmen?

Antwort: Eine Ortung des Mobiltelefons ist zurzeit nur von der Polizei möglich. Dieses Verfahren ist jedoch sehr aufwändig und zeitintensiv, da zunächst der Dienststellenleiter oder Vertreter der Polizei zustimmen muss und dann die Ortung von einer anderen Stelle aus durchgeführt wird. Darüber hinaus sind die Ortungen sehr ungenau, weil sie nur den Standort des benutzen Sendemasten (Mobiltelefone „buchen“ sich in diese Sendemasten ein) und ggf. eine Strahlrichtung vom Sendemast zum Telefon angeben. In der Praxis ergeben sich dadurch mitunter Suchradien um 5km oder mehr, was trotz Ortung eine langwierige Suche bedeuten kann.

Die Einsatzlenker der integrierten Leitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Großschadenabwehr versuchen bei dem Abfragen des Hilfesuchenden daher so viele Informationen wie möglich zu bekommen, um eine Einschätzung des Standortes vornehmen zu können.

Ist dies nicht möglich, wird die Hilfe der Polizei zur Ortung in Anspruch genommen.

Für die Leitstellen ist es übrigens sehr hilfreich, wenn der Hilfeersuchende in Wald- und Freiflächen seinen Standort mittels GPS-Koordinaten nennen kann. Dazu ist i.d.R. ein Smartphone mit GPS-Empfänger oder ein Navigationsgerät notwendig.

Für Smartphones gibt es zahlreiche App´s, die diese Informationen schnell und einfach liefern. Ich persönlich nutze für mein Android-Telefon die App „Here I am 2“, die kostenlos und auch von Laien einfach zu bedienen ist.

Die App liefert die Standortdaten in einem gebräuchlichen Koordinatensystem (geografische Daten in Grad/Minute/Sekunde), die von den Leitstellen verstanden und verarbeitet werden können. Außerdem gibt sie die ggf. auftretende Abweichung (Accuracy) in Metern an. Wer also ein Smartphone besitzt, dem kann ich persönlich diese oder eine ähnliche App für den Notfall im unbekannten Gelände sehr empfehlen.

Frage: Wie sieht hier die Zukunft aus? Auf welche Systeme können Sie und wir in Zukunft setzen?

Antwort: Nach zurzeit gültiger Gesetzeslage (TR-Notruf) sind die Telekommunikationsunternehmen verpflichtet, bei einem gewählten Notruf neben der Rufnummer auch die Standortdaten des Hilfeersuchenden an die Leitstelle zu übermitteln. Im Falle eines Anrufes über ein Mobiltelefon wird jedoch nur der Standort des Sendemasten übertragen, in dem das Handy eingebucht ist.

Diese Auswertung dieser übermittelten Daten bei einem Anruf über 112 wird der Hagener Leitstelle erst mit Inbetriebnahme der neuen Leistellentechniken am Anfang Juli 2015 zu Verfügung stehen. Erfahrung aus anderen Leitstellen zeigen jedoch, dass die übermittelten Daten meistens sehr ungenau sind, ähnlich einer Ortung durch die Polizei. Deshalb hoffen wir zukünftig auf eine Verbesserung der übertragenen Standortdaten.

Des Weiteren hat das europäische Parlament beschlossen, dass alle neu produzierten PKW ab dem 31.08.2018 mit der so genannten ECall-Technik auszustatten sind. Dieses Verfahren meldet bei einem Unfallereignis und bestimmten eingetretenen Parametern automatisch den Standort eines verunfallten PKW über den Notruf 112. Mittels einer speziellen Technik in der Leitstelle wird dieser ECall erkannt und die Standortdaten in das Einsatzleitsystem der Leitstelle übertragen.

Sicherlich ist diese neue Technik sehr sinnvoll, jedoch fehlen auch bei diesem System weitere Angaben über die Anzahl der Verletzten und das Verletzungsmuster.

Frage: Wie begegnen Sie den Gegnern solcher Systeme? Ist einen ausreichender Datenschutz gewährleistet?

Antwort: Aus persönlicher Sicht begrüße ich sinnvollen Datenschutz immer dort, wo persönliche Daten missbraucht werden könnten. Jedoch ist meiner Meinung nach im Notfall die Gesundheit und das Menschenleben das höhere Rechtsgut.

Bei allen „üblichen“ Notrufen über die 112 werden ebenfalls eine Einsatzadresse und Personendaten durch den Einsatzlenker abgefragt und dokumentiert. Neue Techniken unterstützen nur eine schnelle Rettung, bei der es um Sekunden gehen kann. Warum eine durchgeführte Ortung eines Mobiltelefons im Notfall oder ein Absetzen eines ECalls gegen persönliche Rechte verstoßen soll, erschließt sich mir persönlich daher nicht. Die Daten eines Hilfeersuchenden werden in keinem Fall an Unbefugte übermittelt, egal wie sie erfasst wurden. Auch eine Ortung von Mobiltelefonen ohne einen entsprechenden Notfall findet nicht statt.

Frage: In Hagen gibt es in den Wäldern einige Schilder (Foto) mit verschiedenen Zahlen und Buchstaben drauf. Wofür stehen diese und wie kann die Leitstelle hiermit arbeiten?

Antwort: Das Rettungspunktesystem in Hagen besteht aus 230 Schildern, die entlang an Wegen in Wald- und Naherholungsgebieten im Laufe der Jahre 2010 und 2011 aufgehängt wurden. Diese Schilder dienen mit einer aufgedruckten, eindeutigen Buchstaben-/Nummernkombination (z.B. D3-2 HA) der einfachen und schnellen Zuordnung des genauen Standortes von Personen, die sich in Waldgebieten und Freiflächen aufhalten und in einer Notsituation sind bzw. ein ähnliches Ereignis beobachten. Dazu gehören u. a. medizinische Notfälle, Kriminaldelikte und Schadenfeuer.

Im Regelfall findet man diese Schilder an Wegekreuzungen, befestigt an Bäumen oder bereits vorhandenen Wegweisern. Der Abstand zwischen zwei Schildern innerhalb eines Wander- oder Naherholungsgebietes sollte i.d.R. nicht mehr als 1000m betragen.

Darüber hinaus sind in den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei die optimalen Anfahrtswege zu den Schildern datentechnisch versorgt, sodass im Notfall die Einsatzfahrzeuge schnell den Einsatzort erreichen können.

Die Bezeichnung auf dem Schild ersetzt im Wald quasi die Straße und die Hausnummer als Standortangabe. Der Einsatzlenker in der Leitstelle gibt nur die Bezeichnung des Schildes und eine Beschreibung der Schadenslage in das rechnergestützte Einsatzleitsystem ein und kann unmittelbar die Einsatzfahrzeuge alarmieren, die über einen Ausdruck über Alarmdrucker an der Wache die genaue Wegbeschreibung zum Rettungspunkt erhalten. Mit dem Rettungspunktesystem können wir die Hilfsfristen bei Notfällen im Wald spürbar minimieren, weil eine zeitraubende Zuordnung des Anrufers entfällt und wir den optimalsten Anfahrtsweg bereits kennen.

Die Standorte der Rettungspunkte sind auf dem digitalen Stadtplan der Stadt Hagen nach Auswahl einer Bildschirmauflösung auf der Homepage ersichtlich: http://www.hagen.de/stadtplan.

Aktiviert man dort im Menü rechts die Hagener Rettungspunkte, können weitere Informationen zum Schild und seine Koordinaten abgerufen werden, wenn auf einen Rettungspunkt auf der Karte geklickt wird.

Vielen Dank an Martin Gust für die Antworten zum Thema.

Interview: Jens Schilling

Fotos: Daniel Guillin

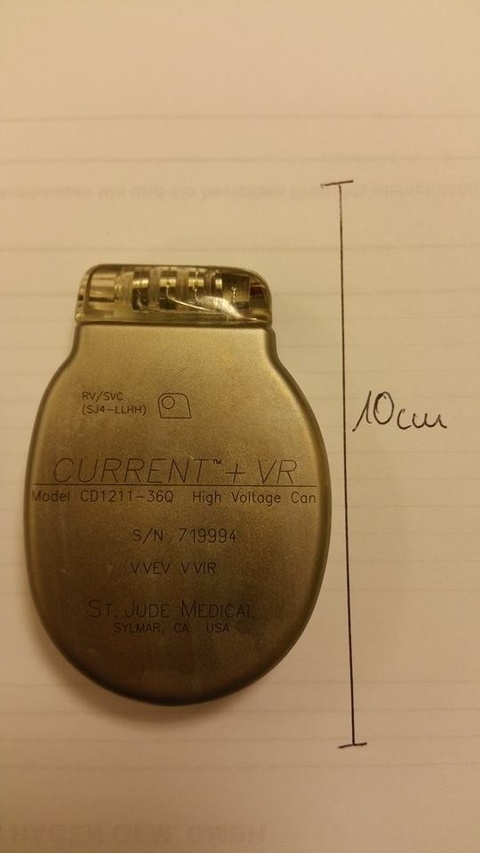

Der implantierte Defibrillator (ICD)

**Der implantierte Defibrillator**

Viele Patienten mit einer erworbenen Herzschwäche und der damit verbundenen schlechten Auswurfleistung der "Pumpe", haben die erhöhte Gefahr, eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung zu entwickeln. Das nennt man dann Kammertachykardie oder Kammerflimmern.

Diese Störung innerhalb der Reizweiterleitung am Herzen muss man zwingend und zügig mit einem "Stromschlag" behandeln. Damit die Patienten rund um die Uhr überwacht und sofort medizinisch versorgt werden können, bekommen sie einen Defibrillator unter die Haut implantiert. Dieser ist dann über ein Kabel mit dem Herzen verbunden und kann im Bedarfsfall direkt eingreifen und stimulieren.

Das Foto zeigt einen sogenannten ICD.

Fragen zum Thema dürfen gerne gestellt und dieser Artikel geteilt werden.

Laienreanimation kann jeder.

Geh nicht vorbei!

Schlaganfall / Apoplex

**Schlaganfall / Apoplex**

Immer wieder werden wir bei unseren Veranstaltungen auch zu anderen medizinischen Themen und Erkrankungen befragt. Besonders der Schlaganfall (Apoplex) liegt hier immer wieder im Fokus.

In dem nachfolgenden Link vom SWR gibt es den Film

"Was tun bei Schlaganfall? Wenn jede Minute zählt!" zu sehen. Er ist sehr empfehlenswert.

Herzkatheterbehandlung beim akuten Herzinfarkt

Was passiert in der Klinik bei einem Herzinfarkt? Wie läuft eine Herzkatheterbehandlung ab?

Dieser Bericht gibt hierzu Auskunft.

Bei einem Herzinfarkt kommt es durch eine hochgradige Einengung oder einen Verschluss eines Herzkranzgefäßes zum Absterben von Teilen des Herzmuskels. Tritt so eine Verengung oder Verschluss plötzlich auf, kommt es zunächst zu starken Schmerzen im Brustkorb, häufig mit Ausstrahlung in den Kiefer, die Schulter und/oder den (linken) Arm (Angina pectoris). In einigen Fällen können auch starke Schmerzen im Oberbauch auftreten. Häufig ist der Verschluss auf die Bildung eines Blutgerinnsels in einem Herzkranzgefäß zurück zu führen. Je länger der Verschluss und die Unterversorgung mit Blut und Sauerstoff andauern, desto größer ist der Anteil an Herzmuskelgewebe, welches abstirbt. Deshalb ist es bei einem Herzinfarkt immens wichtig, das den Infarkt verursachende Gefäß so schnell wie möglich wieder zu eröffnen.

Früher wurde zu diesem Zweck eine sogenannte Lysetherapie durchgeführt. Bei dieser Therapie wurde ein Medikament über die Vene verabreicht, welches das Blut nahezu ungerinnbar macht und ein für den Herzinfarkt verantwortliches Blutgerinnsel wieder auflöst. Diese Therapie ist allerdings nicht in allen Fällen erfolgreich, d.h. das Blutgerinnsel wird nicht aufgelöst oder es bildet sich in kurzer Zeit ein neues Gerinnsel an derselben Stelle, da die Gefäßveränderungen, die zu der Gerinnselbildung geführt haben, weiterbestehen. Außerdem kommt es häufig zu schweren Blutungen als Nebenwirkung dieser Therapie. Aus diesem Grunde gilt heutzutage die Behandlung mit einem Herzkatheter als die Methode der Wahl.

Mit dem Herzkatheter können die Adern, die den Herzmuskel mit Blut und Sauerstoff versorgen (Herzkranzgefäße) durch eine Kontrastmitteleinspritzung direkt dargestellt werden. Gleichzeitig kann eine Therapie erfolgen, indem das verschlossene Gefäß mit einem dünnen Draht über den Katheter (ein dünner Kunststoffschlauch) wieder eröffnet wird. Eine vorhandene Einengung kann dann mit einem Ballonkatheter und einer Gefäßstütze (Stent) aufgedehnt und offen gehalten werden. Die Herzkranzgefäße umgeben den Herzmuskel wie einen Kranz (deshalb der Name) und gehen von der Körperhauptschlagader (Aorta) unmittelbar oberhalb der Herzklappe ab. Bei der Herzkatheteruntersuchung werden diese Gefäße mit dem dünnen Kunststoffkatheter über eine Schlagader am Handgelenkt oder in der Leiste aufgesucht. Die Untersuchung kann mit einer lokalen Betäubung an der Einstichstelle durchgeführt werden und dauert meist zwischen 15 Minuten und einer Stunde. Nach der Aufdehnung und Stentimplantation müssen regelmäßig Medikamente zur Blutverdünnung eingenommen werden, da es sonst zu einem erneuten Verschluss des Herzkranzgefäßes mit einem erneuten Herzinfarkt kommen kann.

Bei einem akuten Herzinfarkt sollte eine solche Herzkatheteruntersuchung so schnell wie möglich durchgeführt werden. Da aber nicht in allen Krankenhäusern die Möglichkeit besteht, eine solche Untersuchung 24-Stunden am Tag durchzuführen, ist es sehr wichtig, dass der Patient im Falle eines akuten Herzinfarktes direkt in ein Krankenhaus gebracht wird, indem die Notfallherzkatheteruntersuchung durchgeführt werden kann. Durch die Aufnahme in einem anderen Krankenhaus entsteht eine unnötige und möglicherweise lebensgefährliche Zeitverzögerung, da dem Patienten nur durch eine möglichst schnelle Wiedereröffnung des den Infarkt verursachenden Gefäßes richtig geholfen werden kann.

Bei Symptomen eines Herzinfarktes sollte deshalb unmittelbar der Rettungsdienst über die Nummer 112 alarmiert werden. Gehen Sie nicht zum Hausarzt und fahren Sie nicht selbst ins Krankenhaus!

Vielen Dank für diesen Artikel an:

Dr. Henning Rust

Facharzt für Innere Medizin

Kardiologie (Allgemeines Krankenhaus Hagen) @03/15

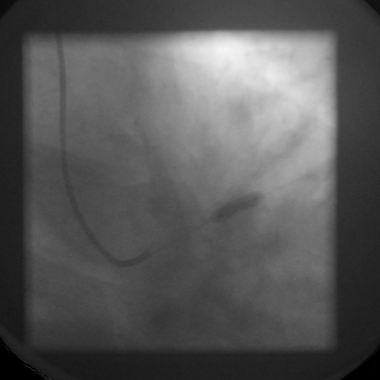

Das erste Foto zeigt eine hochgradige Einengung der linken Herzkranzarterie.

Das zweite Foto zeigt die Aufdehnung des Kranzgefäßes mit einem Ballonkathter während einer Herzkatheteruntersuchung.

Das dritte Foto zeigt eine Darstellung des erweiterten Gefäßes.

Das vierte Foto zeigt einen Zugangsweg für die Herzkatheter-Untersuchung über das Handgelenk.

Lebensretter bei der Hagener Polizei

Lebensretter im Büro. Wiederbelebung aus der Sicht eines Helfers.

Es war im August des letzten Jahres. Thomas Knuff, Angestellter bei der Hagener Polizei saß seinem Kollegen im Polizeipräsidium gegenüber. Nur ein Schreibtisch trennte die beiden als es passierte. "Die ersten Anzeichen kamen ganz plötzlich bei meinem Arbeitskollegen", erinnert sich Thomas Knuff. "Zuerst klagte er über Übelkeit, dann stand er auf um frische Luft zu atmen, als er einfach umfiel".

Durch regelmäßige Schulungen die im Polizeipräsidium angeboten werden, wusste der Ersthelfer, sofort was zu tun ist. Er setzte umgehend einen Notruf ab. Der zuständige Polizeiarzt der im Haus war, eilte mit einem Defibrillator und einem Notfallkoffer umgehend in das Büro der beiden. Natürlich war auch der Regelrettungsdienst über die Notrufnummer 112 verständigt worden.

Die Zeit bis die professionelle Hilfe eintraf, überbrückte Herr Knuff mit einer Herzdruckmassage.

"Wegen der medizinischen Fortbildungen bei uns in der Dienststelle, habe ich im ersten Moment gar nicht lange überlegt sondern einfach nur gehandelt und funktioniert. Bis dann der Polizeiarzt mit dem Defibrillator kam, konnte ich so die Zeit gut überbrücken," berichtet er.

Nachdem eine Frühdefibrillation und die durchgeführte Wiederbelebung schon gute Erfolge zeigten, kamen auch die Helfer der Hagener Feuerwehr und der alarmierte Notarzt an der Einsatzstelle an.

Der Arbeitskollege von Thomas K. wurde in ein Hagener Krankenhaus gebracht, wo weitere medizinische Hilfe notwendig war. Bereits einige Tage später, konnte er das Krankenhaus wieder verlassen und eine Rehabilitationsmaßnahme antreten. Mittlerweile arbeiten die beiden wieder zusammen im Präsidium.

In einem Gespräch mit "Laienreanimation kann jeder" berichtet Herr Knuff auch über die emotionale Seite der Geschichte.

"Erst als ich einige Stunden später wieder zur Ruhe kam, merkte ich so langsam, was da eben passiert war. Besonders in Erinnerung geblieben, ist mir die erste Begegnung mit der Ehefrau im Krankenhaus. Das war schon sehr emotional".

In Hagen (wie in vielen anderen Städten) gibt es eine 24stündige Herzkathetherbereitschaft, die wöchentlich wechselt. Diese teilen sich das St. Johannes Hospital und das Allgemeine Krankenhaus. Somit ist zu jeder Tageszeit, 365 Tage im Jahr, eine sofortige Untersuchung und Behandlung der Herzkranzgefäße (das sind die Gefäße, die das Herz direkt mit Blut, also mit Sauerstoff versorgen) möglich.

Wie das genau funktioniert, erkläre ich Euch in einigen Tagen an dieser Stelle.

Vielen Dank an Thomas Knuff für das Gespräch.

Foto: Thomas Knuff (links) und der Polizeipräsident Frank Richter (rechts).

@Polizei Hagen

POLIZEIPRÄSIDENT BELOBIGT LEBENSRETTER - EIGENEN KOLLEGEN WIEDERBELEBT

Ende August erlitt ein Polizeibeamter in unserem Präsidium einen Herzinfarkt, bei dem ein plötzlicher Kreislaufstillstand eintrat. Geistesgegenwärtig setzte sein neben ihm sitzender Kollege einen Notruf ab und begann mit der Herzdruckmassage. Dies tat er so professionell, dass die Wiederbelebung erfolgreich verlief. Unserem erkrankten Kollegen geht es mittlerweile wieder gut.

Heute wurde unser Lebensretter durch Polizeipräsident Frank Richter für sein beherztes Eingreifen belobigt. Wir sind sehr froh, dass unser Kollege wieder auf den Beinen ist. Und auf Dich Thomas, sind wir richtig stolz. Dafür ein deutliches LIKE.

Übrigens: Der polizeiärztliche Dienst der Hagener Polizei bietet regelmäßig Kurse für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, bei denen auch die Reanimation an einer Puppe erklärt und geübt wird. Der Fall zeigt sehr eindrucksvoll, wie wichtig sowas werden kann. Für jeden von uns.

Quelle: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA?fref=ts 12/14

Lebensrettung per Telefon

Am 31.01.2014 erlitt ein 50-jähriger Hofheimer mitten in der Nacht einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Seine Frau reagiert sofort und wird über den Notruf zur Wiederbelebung angeleitet und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte unterstützt – mit Erfolg. Der gerettete Ehemann ist wieder wohlauf – ohne Spätfolgen.

Wie lange ist Ihr Erste-Hilfe-Kurs her? Bei Fr. Dr. Klein sind es 17 Jahre. Das Wissen über die Inhalte? Fast vollständig verloren. Trotzdem schafft sie es ihren Mann erfolgreich zu reanimieren – mit der Hilfe des Notrufs, ihren beiden Töchtern und den Bee Gees. Ein beeindruckendes Beispiel wie einfach es ist zu helfen.

In der Nacht des 31.01. wird die Hofheimerin gegen 3 Uhr wach. Der Grund: Ihr Mann atmet laut und extrem merkwürdig. „Er schnarcht oft, aber das hat sich nach einem schlimmen Alptraum angehört“, erzählt die 49-Jährige im Interview. Die Versuche ihn zu wecken scheitern. Im gleichen Moment nimmt ihr Mann einen tiefen Atemzug – den wohlmöglich letzten seines Lebens.

Ihr Mann ist bis dahin gesund, klagte über keinerlei Beschwerden und hat eine schlanke Figur. Später wird man eine Herzmuskel-Entzündung als mögliche Ursache für den Herz-Kreislauf-Stillstand feststellen. In dieser Situation wird kein Blut und damit auch kein Sauerstoff mehr ins Gehirn gepumpt, jetzt zählen Sekunden.

Die Ehefrau erkennt sofort die Situation und beginnt auf den Brustkorb zu drücken, merkt aber sofort, dass sich nichts tut und wählt die 112. Markus Bovenschen nimmt den Notruf in der Leitstelle in Hofheim entgegen und erkennt anhand der ersten Fragen, dass es sich um eine Reanimation handelt.

In einem solchen Fall hat er einen Leitfaden, mit dem er den Anrufer unterstützen kann, während ein Kollege die Rettungskräfte alarmiert und informiert. Doch das gestaltet sich in dieser Nacht schwierig. Zwar bewahrt Babette Klein die Ruhe und schreit nicht ins Telefon, wie es oft geschieht, doch sieht sie ohne Brille nicht und legt insgesamt drei Mal auf, anstatt den Lautsprecher zu aktivieren. Bovenschen ruft immer wieder zurück und lässt sie in dieser Extremsituation nicht alleine.

„Als erstes wollte er, dass ich meinen Mann auf den Boden lege, das habe ich nicht geschafft und wusste auch gar keine Hilfe. Dass ich nicht alleine im Haus war, daran habe ich in dem Moment nicht gedacht.“ Bovenschen weist sie an, laut um Hilfe zu schreien – mit Erfolg. Die beiden Töchter, 13 und 16 Jahre jung, werden wach und eilen ins elterliche Schlafzimmer.

Sofort beginnt die Mutter mit der nun effektiven Brustkorbkompression durch Drücke auf die Brustbeinmitte. „Früher wurde das extrem schwierig gelehrt. Inzwischen sagt man, dass man in die Mitte der Brust zwischen den Brustwarzen drücken soll – Hauptsache der Brustkorb wird bewegt.“, erklärt der ärztliche Leiter Jörg Blau.

Während die 13-jährige Tochter zur Straße geschickt wird um die Rettungskräfte einzuweisen, unterstützt die 16-jährige Tochter ihre Mutter bei der Wiederbelebung. Als Bovenschen ihr erklärt, dass sie etwa 100 Mal pro Minute drücken muss, kann Klein allerdings überhaupt nichts damit anfangen. „Ich bin kein Zahlenmensch und dann ruft meine Tochter dauernd „Stayin‘ Alive! Bee Gees!“. Ich habe sie gefragt was sie denn genau jetzt mit Musik will“, erzählt sie. Doch dem guten Gedächtnis der Tochter verdankt sie es, dass sie den richtigen Rhythmus findet.

In einer Fernsehsendung hatte sie nämlich gesehen, dass das Lied „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees, genau den Takt der effektivsten Reanimation spielt. Gesagt, getan singt die Mutter laut den bekannten Song und reanimiert dabei ihren Mann.

Bovenschen bleibt auch während der Gesangseinlage am Telefon und ermuntert beide weiter zu machen, bis der Rettungsdienst eintrifft. Nach wenigen Minuten, die sich für die Familie wie Stunden angefühlt haben müssen, übernehmen Notarzt und Sanitäter die Wiederbelebungsmaßnahmen, unterstützt durch Medikamente und künstliche Beatmung.

Matthias Gossel wacht zwei Tage später auf der Intensivstation auf und bekommt erst Stück für Stück mit, wie ihm seine Familie das Leben gerettet hat. Bis heute sind bei ihm keine Spätfolgen festzustellen. Nur die jüngste Tochter leidet unter den schrecklichen Eindrücken und ist in psychischer Behandlung.

Zu verdanken haben sie das Überleben der Mutter, die nicht lang überlegte, sondern handelte. Genau deshalb hat das Ehepaar auch Kontakt zur Rettungsleitstelle und der Öffentlichkeit aufgenommen. „Viele haben sich im Gespräch mit mir extrem gewundert, dass einem am Notruf so detailliert geholfen wird.“, schildert Klein überrascht.

Sie wollen der Öffentlichkeit zeigen, dass es ganz einfach ist, jemandem das Leben zu retten wenn man nur nicht lange überlegt. Klein: „Es dauert in der Regel höchstens 10 Minuten bis der Rettungsdienst eintrifft. Wenn wir drei Minuten davon nur überlegen, verlieren wir die“. Das bestätigt der ärztliche Leiter: „Die Maßnahmen in der Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes entscheiden nicht nur über das Überleben selbst, sondern auch über die Qualität des Überlebens“.

Tatsächlich hat die Leitstelle des Main-Taunus-Kreises im Jahr 2013 insgesamt 38 Mal telefonisch die Reanimation begleitet. Im Allgemeinen überleben ca. 35% der reanimierten Patienten den Weg bis ins Krankenhaus – wieviele dieses lebend verlassen, konnte nicht erhoben werden.

Diese Quote kann durch beherztes Eingreifen gesteigert werden. Am Besten wäre natürlich der regelmäßige Besuch von Auffrischungskursen für Erste-Hilfe-Maßnahmen. Doch auch ohne das Wissen bekommt man am Notruf die Anleitung dafür, zum Lebensretter zu werden, wie der Fall des Ehepaars Gossel/Klein zeigt.

Herbstzeit = Erkältungszeit

Es wird wieder Winter... Die ersten Novembernächte stehen ins Haus...

Hier ein toller Bericht über Atemwegserkrankungen von der Seite "Arbeitsgemeinschaft zur Notfallversorgung Kind".

Nicht selten ohne erkennbare Vorzeichen können in der Nacht Pseudokruppanfälle auftreten. Das Kind wacht mit Atemnot auf und ringt nach Luft. Charakteristisch für diese Erkrankung ist pfeifende Einatmung, eine heisere Stimme und bellender Husten – der ist ein besonderes Symptom für Pseudokrupp.

Spätestens bei den jugulären Einziehungen, rufen Eltern oftmals den Rettungsdienst

Jedes zehnte Kind ist in der Altersgruppe von sechs Monaten bis zu drei Jahren betroffen (80 % Jungen); ausgelöst wird Pseudokrupp durch eine Virusinfektion. Da diese Viren auch für Erkältungskrankheiten zuständig sind, haben die Kinder leider manchmal zuerst eine leichte Erkältung.

Häufiger als Kinder, die auf dem Land aufwachsen, sind Kinder betroffen, die in Ballungsräumen wie Großstädten mit starker Luftverschmutzung leben. Gerade zur Herbst- und Winterzeit tritt die Krankheit verstärkt auf, wobei die Jungs mehr als Mädchen damit behaftet sind.

Das Problem ist, dass die Schleimhäute des Kehlkopfes bei einem Anfall anschwellen. Durch die noch sehr enge Trachea kommt es dann intensiviert durch Panik und Angst zur akuten Dyspnoe. Dies kann dann zu einem ernsthaften Sauerstoffmangel und einer starken Erschöpfung führen.

Erwachen mit Atemnot – was tun?

Damit das Kind zu einer ruhigen Atmung kommt ist es wichtig, dass alle selbst Ruhe bewahren und dem Kind die Angst nehmen. Lassen Sie frische Luft ins Zimmer kommen und öffnen Sie dazu ein Fenster.

Der alarmierte Rettungsdienst hat im Rahmen der Notkompetenz die Möglichkeit der Dizepan Rectiolen Gabe, sowie die Verabreichung eines Cortison- Zäpfchen (Corti- Krupp, oder änlich) durch den Notarzt. Die Schleimhäute werden in einem Zeitraum von ca. 40 Minuten wieder abschwellen.

Unter Umständen kann ein Pseudokrupp auch mit Komplikationen einhergehen. Das Kind muss in so einem Fall dann sofort in ein Krankenhaus, damit es überwacht werden kann.

Wenn ein Kind häufiger Pseudokruppanfälle bekommt ist es sinnvoll, Cortison-Zäpfchen vorrätig im Hause zu haben. Der Kinderarzt berät Eltern hier und verschreibt gegebenenfalls geeignete Medikamente.

Die einfachste Methode ist jedoch nach wie vor, die 1/4 Stunde vor der kalten Dusche!!! Dieses funktioniert auch für den Rettungsdienst und läßt die Symptome oftmals soweit abschwellen, dass Kind und Eltern zuhause bleiben können und erst am nächsten Tag selbständig zum Kinderarzt fahren!

Unterscheidung Pseudokrupp – Epiglottitis

Epiglottitis ist eine entzündliche bakterielle Infektion des Kehldeckels, bei der hochakute Lebensgefahr besteht! Die Differenzierung zwischen Pseudokrupp und Epiglottitis ist in der Akutsituation für Eltern nicht von Bedeutung, da Atemnot bei Kindern generell eine klare sofortige Einsatzindikation für den Notarzt ist! Nur bei chronischen Pseudokrupp-Kindern muss hier unterschieden werden, damit eine Epiglottitis nicht fälschlicherweise von den Eltern als Pseudokrupp betrachtet wird.

Stimme: Pseudokrupp – heiser; Epiglottitis – kloßig, belegt.

Husten: Pseudokrupp – bellend; Epiglottitis – meist kein Husten.

Fieber: Pseudokrupp – meist nur leicht; Epiglottitis – über 39 Grad.

Speichelfluss: Pseudokrupp – normal; Epiglottitis – stark.

Schluckstörung: Pseudokrupp – keine; Epiglottitis – meistens.

Begleitender Infekt: Pseudokrupp – häufig; Epiglottitis – meist keiner.

Verlauf: Pseudokrupp – meist langsam; Epiglottitis – rapide.

Jahreszeit: Pseudokrupp – meist im Herbst; Epiglottitis – ganzjährig.

Tageszeit: Pseudokrupp – meist nachts; Epiglottitis – ganztägig.

Rückfragen gerne als Nachricht!

Vielen Dank für die Genehmigung zur Übernahme des Artikels an:

http://www.dienstleistung-kiffer.de/

Sommerzeit = Badezeit

**Sommerzeit=Badezeit**

Neue Serie über Ertrinkungsunfälle

Hier Teil 1:

Die Organisation blausand.de (Non-Profit-Organisation Badesicherheit) schätzt, dass in Europa allein jährlich 200.000 Menschen ertrinken. Desweiteren ist bekannt, dass ein Drittel aller Grundschüler in der 4. Klasse nicht richtig schwimmen können.

In den folgenden Zeilen möchte ich euch darauf aufmerksam machen, was der Unterschied zwischen einer Wassernotsituation und einem Ertrinkungsunfall ist, desweiteren finden sich einige hilfreiche Tipps zur Selbstrettung und wie man einen Ertrinkungsunfall erkennt und richtig handeln kann.

Nun möchte ich euch allerdings auf grundlegende Baderegeln aufmerksam machen, die sich auch in Schwimmbädern auf Postern befinden.

Badegäste sind häufig der Meinung, dass Ertrinkende sich durch lautes Rufen und Winken bemerkbar machen. Dies ist allerdings nur bei den sogenannten Wassernotsituationen richtig, da die Betroffenen meist noch die Kraft besitzen auf sich aufmerksam zu machen. Diese Betroffenen können sich aber bei der Rettung aktiv beteiligen, z. B. das Zuwerfen eines Rettungsringes oder aber auch einer Wurfleine.

Mögliche Gründe können hierfür sein: Ohne Begleitung zu weite Strecken zu Schwimmen, um dann plötzlich in der Mitte des Sees festzustellen, dass man für die Rückkehr keine Kraft mehr besitzt, die Lage spitzt sich weiterhin zu wenn bei dem Betroffenen die Muskulatur sich zuschnürt und so ein Wadenkrampf entsteht. Auch löst es eine Panik aus, wenn sich Algen um den Fuß schnüren. In all diesen Situationen gilt es RUHE ZU BEWAHREN.

www.blausand.de

Hiermit kommen wir auch schon zu den Selbstrettungstipps:Meist werden solche Badeseen von Rettungsschwimmern beaufsichtigt, bitte vor einen Badeausflug zu Ihrer Sicherheit einfach mal nachfragen.In all diesen oben genannten Situationen ist es schon einmal ein erster großer Schritt sich im Wasser in die Rückenlage zu begeben, somit können sich Algen lösen, ohne dass sich diese durch das Losstrampeln eigentlich noch mehr ums Bein wickeln. Bei Muskelkrämpfen ist es wichtig, diese zu dehnen, wiederum in Rückenlage und auf eine gute und gleichmäßige Atmung zu achten. Muskelkrämpfe entstehen durch das krampfartige Zusammenziehen der Venen, wenn das Wasser beispielsweise zu kalt ist.Im Allgemeinen sollte man weite Strecken nie alleine schwimmen sondern immer zu zweit. Denn falls solch ein Erschöpfungszustand eintritt kann der Partner den Betroffenen Schieben oder Ziehen, zur Information: diese Fertigkeiten werden bei der Wasserwacht bei bestimmten Abzeichen angeboten, wer Interesse hat einfach mal nachfragen.

Wie erkennt man nun ob jemand gerade ertrinkt? Kinder, die im Wasser spielen, machen Lärm. Sollte es plötzlich still werden, müssen sich Eltern Sorgen machen. Im Allgemeinen sollte man Kleinkinder nie unbeaufsichtigt Baden lassen. In den meisten Fällen sind Ertrinkende nicht dazu fähig, Hilfe zu rufen.

Warum?

Das Atmungssystem ist auf das Atmen ausgelegt und wird bei Lebensgefahr die überlagerte Funktion Sprache ausschalten, damit die Atmung sichergestellt ist.

Der Betroffene atmet Wasser durch den Mund ein, da dieser sich unter der Wasseroberfläche befindet und nur kurz aus dem Wasser auftaucht. Die Arme werden instinktiv seitlich ausgestreckt und von oben auf die Wasseroberfläche gedrückt. Die Ertrinkenden können sich durch diese instinktive Schutzfunktion nur 20 – 60 Sekunden über Wasser halten, ehe sie untergehen.

Erste Hilfe

Rettungsdienst über die 112 alarmieren

Wer ruft an?

Wo ist es passiert? z. B.

Badesee, Freibad? Ortschaft, Straße

Was ist passiert? z. B.

Person treibt bewusstlos im Wasser; Person wurde aus dem Wasser gerettet, reanimationspflichtig

Wie viele Verletzte? z. B.

Gekentertes Boot, 2 Personen im Wasser, 1 Person vermisst

Welche Verletzungen? z. B.

Kopfverletzung, Bewusstlosigkeit, Verbrennung etc.

Warten auf Rückfragen! Leitstelle beendet das Gespräch.

Eigenschutz beachten:

Reichen meine Kräfte aus, die Person aus dem Wasser zu holen?

- Ausbildung im Rettungsschwimmen

- Körperliche Fitness

- Etc.

Wichtig ist es jedem einem Rettungsschwimmerkurs ans Herz zu legen, es bringt uns Einsatzkräften nichts, wenn ein weiterer Passant in Gefahr gerät der einem Patienten zu Hilfe eilen wollte, sich aber überschätzt hat oder die Situation unterschätzt hat.

Bei Bewusstlosen oder Ertrinkenden wendet man die Abschleppgriffe an, dies wären zum Beispiel der Achselgriff sowie der Fesselgriff nach Flaig, auch diese Fertigkeiten sind unbedingt in einem Rettungsschwimmerkurs zu erwerben.

Wenn die betroffene Person an Land gebracht worden ist:

Atmung? ja?

Stabile Seitenlage

Atmung? à Keine vorhanden?

30 x Drücken evtl. Benutzung eines AEDs à Anweisungen des AEDs befolgen

Dieser Bericht kann keine Ausbildung in der Erste Hilfe ersetzen und wird angeraten mindestens einmal im Jahr zu wiederholen.

Vielen Dank an Tamara Zerrath (Landshut, Mitglied bei Wasserwacht und den Johannitern; San A/B Rettungsschwimmer Silber) für den Artikel.

Herzinfarkt ein akuter Notfall

Herzinfarkt ein akuter Notfall

Was bedeutet Infarkt?

Als Infarkt bezeichnet man das Absterben von Herzmuskelgewebe aufgrund einer Durchblutungsstörung, dadurch entsteht ein akuter Sauerstoffmangel. Der Sauerstoff wird im Blut durch unseren Körper transportiert. Wenn jetzt das Blut durch ein Blutgefäß nicht mehr durchkommt, weil dieses verengt oder verstopft ist, können nicht alle Bereiche im Körper mit Sauerstoff versorgt werden. Dann kommt es an dieser Stelle zu einem Infarkt. Wie es zu einer Verstopfung der Blutgefäße kommt kann, können Sie an einer anderen Stelle in diesem Artikel lesen. Bei einem Herzinfarkt sterben aufgrund der fehlenden Versorgung mit Sauerstoff Teile des Herzmuskels ab. Das Herz kann also nicht mehr richtig arbeiten. Wenn überhaupt kein Blut mehr zum Herzen transportiert wird, beginnt das Herz nach 15 - 30 min abzusterben. Ein Herzinfarkt wird in der Fachsprache auch als "Myokardinfarkt" bezeichnet. "Myokard" ist die Bezeichnung des Herzmuskels. Manchmal wird auch von einem Herzanfall gesprochen.

Wie kommt es zu einem Herzinfarkt?

Wie Sie schon gelesen haben, entsteht ein Infarkt aufgrund einer Verstopfung oder Verengung der Blutgefäße. Dies kann z. B. aufgrund einer Thrombose oder einer Embolie passieren: Eine Thrombose ist eine Gefäßerkrankung. Dabei bildet sich ein Blutgerinnsel (auch Thrombus genannt) in einem Blutgefäß. Meist in einer Vene, also einem Blutgefäß, in dem das Blut aus unseren Händen, Beinen usw. zum Herzen zurück transportiert wird. Ein Blutgerinnsel kann entstehen, wenn das Blut in den Venen nicht mehr ausreichend in Richtung Herz strömt. Unter einer Embolie versteht man den Verschluss eines Blutgefäßes, entweder komplett oder teilweise. Dieser Verschluss entsteht durch Material, wie z.B. Fetttropfen, Luft oder Blutgerinnsel, das mit dem Blut transportiert wird. Dieses lagert sich dann in den Blutgefäßen ab und so kommt es zunächst zu einem verengten Gefäß und schließlich zu einem verstopften Gefäß. Sie können es sich vorstellen wie ein verstopftes Abflussrohr vorstellen. Wenn z.B. Essensreste in den Ausguss geworfen werden anstatt in den Mülleimer, kommt es zu einer Verstopfung des Abflussrohres, und irgendwann läuft das Wasser nicht mehr ab. Ein solcher Verschluss der Blutgefäße aufgrund von Fetttropfen oder ähnlichem entsteht aber nicht einfach so.

Es gibt einige Risikofaktoren, die diese Ablagerung in den Blutgefäßen begünstigen:

-Rauchen, Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), Bluthochdruck (Hypertonie), wenn in der Familie häufiger Herzkreislauferkrankungen auftreten, Störungen des Fettstoffwechsels (z. B. Cholesterinwerte)

Ein zudem erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen haben Personen, die übergewichtig sind, sich wenig bewegen und sich falsch ernähren.

Wie häufig ist ein Herzinfarkt?

Der Herzinfarkt ist eine der Haupttodesursachen in den Industrieländern. In Deutschland erleiden jedes Jahr etwa 280.000 Menschen einen Herzinfarkt.

Wie erkenne ich einen Herzinfarkt?

Ein Herzinfarkt ist keine Krankheit, die sich schleichend bzw. langsam ankündigt. Die Krankheitszeichen entstehen akut und müssen daher schnell behandelt werden. An folgenden Alarmzeichen erkennt man einen beginnenden Herzinfarkt:

Schwere Schmerzen im Brustkorb, die in Arme (häufiger linker Arm), Schulterblätter, Hals, Kiefer, Oberbauch ausstrahlen können, starkes Engegefühl (die Personen habe oft das Gefühl als ob jemand auf ihnen drauf sitzt), heftiger Druck, Brennen im Brustkorb, Atemnot, Übelkeit, Brechreiz und Angst, Schwächegefühl (auch ohne Schmerz), evtl. Bewusstlosigkeit, blasse, fahle Gesichtsfarbe, kalter Schweiß

Ein besonderes Alarmzeichen: nächtliches Erwachen mit Schmerzen im Brustkorb

Bei Frauen sind (öfter als bei Männern) manchmal schon Atemnot, Übelkeit, Schmerzen im Oberbauch, Brechreiz und Erbrechen alleinige Alarmzeichen für einen Herzinfarkt.

Was kann man gegen einen Herzinfarkt machen?

Das wichtigste ist, dass sofort Hilfe kommt und erste Hilfe geleistet wird. Als aller erstes muss die Notrufnummer 112 angerufen werden. Die betroffene Person sollte sich so wenig wie möglich bewegen und auf keinen Fall anstrengen. Am besten Lagert man die Person mit leicht erhöhtem Oberkörper oder sitzend, wobei die Betreuung der betroffenen Person hier den wichtigsten Anteil der Erstversorgung betrifft, da aufgrund der Luftnot und Brustenge sehr starke Angstegefühle auftreten. Ebenso wenig sollte man die Person im eigenen Auto in die Klinik bringen oder warten bis der Hausarzt wieder Sprechstunde hat. Die medizinische Erstversorgung des Rettungsteams besteht darin, dass ein EKG geschrieben wird, der Blutdruck gemessen und Herz und Lunge abgehört werden. Zusätzlich bekommen die Patienten Sauerstoff über eine Maske oder Nasensonde zugeführt und es werden unterschiedliche Medikamente verabreicht, die die Entstehung weiterer Blutgerinnsel bzw. eine Verstopfung der Blutgefäße verhindern. Dies alles geschieht auf dem Weg ins Krankenhaus. Im Krankenhaus angekommen, werden die Patienten die ersten Stunden auf einer Intensiv- oder Überwachungsstation beobachtet. Wenn keine Komplikationen auftreten, können die Patienten am nächsten Tag schon wieder ein bisschen mobilisiert werden. Das heißt, sie dürfen aus dem Bett aufstehen und sich z.B. zum Essen an den Tisch setzten. Diese Patienten werden nach 5- 8 Tagen wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Patienten, die einen schweren Herzinfarkt erlitten haben, brauchen manchmal bis zu 3 Wochen bis sie ihre gewöhnlichen Alltagstätigkeiten wieder aufnehmen dürfen. Bei einigen Patienten kann es auch vorkommen, dass sie am Herzen operiert werden müssen, um das verschlossene Blutgefäß wieder zu eröffnen, damit die Durchblutung des Herzens wieder hergestellt wird. Ob jemand operiert wird, hängt von der Art des Herzinfarktes ab. Nach der Akutbehandlung im Krankenhaus ist die Therapie für die Patienten jedoch noch nicht vorbei. Die meisten von ihnen müssen von nun an täglich Medikamente nehmen, die einem weiteren Herzinfarkt vorbeugen. Zusätzlich ist es ganz wichtig, dass die Betroffenen ihren Lebensstil ändern. Sie müssen auf ihr Gewicht achten, sich gesund ernähren, Ausdauersport (z. B. Fahrrad fahren, Walken) treiben, und versuchen Stress zu vermeiden.

Was kann ich machen?

Wenn in Ihrer Familie oder in Ihrer Umgebung bei jemandem die Alarmzeichen für einen Herzinfarkt auftreten, muss als aller erstes der Notarzt über die Notrufnummer 112 gerufen werden. Dabei ist es ganz wichtig zu sagen, wo man sich befindet, also die Adresse, damit das Rettungspersonal weiß, wo sie hinkommen müssen. Während Sie auf den Rettungsdienst warten, können Sie versuchen die erkrankte Person zu beruhigen und zu trösten. Es ist schon hilfreich, wenn Sie einfach in der Nähe sind und sich mit der betroffenen Person ruhig Unterhalten. Wenn Sie es schaffen, können Sie versuchen, die Person bequem hinzulegen. Dabei solltest Sie darauf achten, dass der Oberkörper erhöht liegt, ansonsten kann sich die betroffene Person auch setzen. Auf keinen Fall darf die betroffene Person sich anstrengen. Auch nicht rumlaufen. Wenn die Person so genannte Notfallmedikamente (z. B. Nitro-Spray) hat, können Sie ihr helfen, dieses einzunehmen in dem Sie es zum Beispiel anreichen, nehmen muss es die betroffene Person letztendlich selbst.

Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit bei der Deutschen Herzstiftung oder Ihrem Hausarzt. Wichtig ist jedoch in jedem Fall, dass Sie Ruhe bewahren und den Rettungsdienst über die Notfallnummer 112 alarmieren, damit schnelle Hilfe gewährleistet ist.

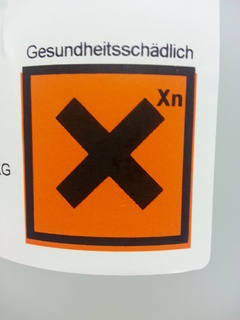

Vergiftungen im Kindesalter

Nach Stürzen sind Vergiftungen für Kinder die zweithäufigste Unfallart. Bei Kindern spricht man besser von „Ingestionen“, also von Verschlucken (Aufnahme in den Verdauungstrakt) von Haushaltsprodukten, Körperpflegeprodukte, Medikamenten, Pflanzen sowie ätherischen und Lampenölen. Am häufigsten kommt es zu Unfällen mit Haushaltsreinigern und Körperpflege-produkten, welche in der Regel ohne ernste Gesundheitsbeeinträchtigungen einhergehen. Betroffen sind vor allem Kleinkinder unter 4 Jahren, die neugierig die Welt erkunden. Je nach Entwicklungs-stand, gibt es unterschiedliche Gefahrenzonen. Beginnen die Kleinen zu greifen, sind es vor allem Cremes und Medikamente die auf der Wickelkommode stehen. Im Krabbelalter alle bodennahe Aufbewahrungsmöglichkeiten wie Beispielsweise Putzmittel unter der Küchenspüle. Beginnen die Kinder zu stehen und gehen, rutscht ihr Aufmerksamkeitsfeld eine Ebene höher. Dabei halten sie sich an niedrigen Möbelstücken fest und erreichen dabei Pflanzen oder Aschenbecher die dort stehen. Sind sie im Gang sicher, startet die Kletterphase und Regale und Tische werden erkundet. Somit lässt sich auch erklären, warum fast die Hälfte aller Unfälle durch Haushalts- und Drogerieprodukte passieren.

Kommt es einmal zu einem Unfall ist oberstes Gebot: Ruhe bewahren! Nicht auf Beschwerden warten, sondern sofort handeln. Sollte das Kind eine Atemstörung entwickeln oder über starke Schmerzen klagen sofort Notruf 112 absetzen. In allen anderen Fällen geben Sie Ihrem Kind Tee, Wasser (ohne Kohlensäure) oder Saft zu trinken. Lösen Sie kein Erbrechen durch mechanische Stimulation oder Salzwasser aus! Ihr Kind wird nur unvollständig erbrechen und die Gefahr der Aspiration und der Kochsalzvergiftung (1 Teelöffel kann für Kinder schon eine tödliche Dosis sein!) sind viel zu groß. Auch Neutralisationsversuche wie z.B. mit Milch sind gefährliche Hausmittel-Tipps. Die Milch würde unter Umständen sogar die Aufnahme der Gifte aus dem Darm begünstigen! Bei Dämpfen/Gasen, ziehen Sie ihr Kind aus und bringen es an die frische Luft.

Die Berliner Charité betreut täglich 24h die bundesweite Giftnotzentrale. Dort erhalten Sie kostenlos telefonisch ärztliche Hilfe unter der Nummer: 030 – 19240. Die Ärzte dort werden Ihnen bei Anruf folgende Fragen stellen:

- Wem ist es passiert? (Alter, Gewicht)

- Was wurde eingenommen?

- Wann ist es passiert?

- Wieviel wurde aufgenommen?

- Wie wurde es aufgenommen? (getrunken, gegessen, eingeatmet, Hautkontakt)

- Wie geht es der Person?

- Was wurde bereits unternommen?

- Wo ist es passiert?

- Wer ruft an? (Name und Rückrufnummer)

Nach dem Anruf folgen Sie den Anweisungen/Empfehlungen der Giftnotzentrale. Nehmen Sie unbedingt die Verpackung, Flasche, Pflanze, Erbrochenes etc. mit zum Arzt oder ins Krankenhaus! Für den Transport gilt: Sicherheit geht vor Schnelligkeit! Wenn Sie die Empfehlung bekommen, den Rettungsdienst zu rufen, folgen Sie dieser unbedingt! Da es trotz vermeintlich kurzer Wege zum Arzt oder in das nächste Krankenhaus unterwegs zur Verschlechterung des Gesundheitszustandes Ihres Kindes kommen kann.

Versuchen Sie Unfälle nicht aus Angst vor juristischen Konsequenzen zu bagatellisieren oder aus Sorge zu dramatisieren. Für die Behandlung Ihres Kindes sind möglichst präzise Angabe zu Menge und Zeitpunkt wichtig.

Für die Erstbehandlung (nach Anordnung des Arztes/der Giftnotzentrale) sollten Sie in Ihrer Hausapotheke unbedingt folgendes bereithalten (Empfehlung der BfR – Bundeinstitut für Risikobewertung):

- Entschäumer/Entbläher mit dem Wirkstoff Dimeticon/Simeticon (Sab Simplex®, Lefax®)

- Medizinische Kohle in Pulverform (Aktivkohle bindet innerhalb von 90 Sek. im Magen befindliche Stoffe, so dass diese nicht mehr ins Blut aufgenommen werden), mindestens 5g pro Kind

- Schmerzmittel in Saft- und Zäpfchenform (Paracetamol, Ibuprofen)

- Gel zur Therapie von Insektenstichen (Antihistaminikum)

- Mittel zur Wunddesinfektion

- Pflaster/steriles Verbandsmaterial

Vom Bundesinstitut für Risikobewertung gibt es eine kostenlose App zum Thema: Vergiftungsunfälle bei Kindern. Diese App ersetzt den Notruf oder Anruf bei der Giftnotzentrale nicht, bietet aber eine wertvolle Unterstützung im Notfall. Link hier: https://play.google.com/store/apps/developer?id=Bundesinstitut%20f%C3%BCr%20Risikobewertung&hl=de

Rippenbrüche bei der Herzdruckmassage

++Rippenbrüche bei der Laienreanimation++

Mit diesem Artikel möchte ich Euch über die Möglichkeit von Rippenbrüchen bei der Herzdruckmassage aufklären und die Angst hiervor nehmen.

Das Herz liegt im Brustkorb (Thorax) direkt hinter dem Brustbein. Damit verbunden sind die insgesamt zwölf Rippen, die die Organe (Herz, Lungen, gr. Gefäße) schützen. Die Rippen untereinander sind durch Muskeln verbunden, die zusammen mit dem Zwerchfell die Atemarbeit leisten. Der Übergang zum Brustbein (Sternum) wird durch Knorpel gebildet, der im Laufe des Lebens verknöchert. Der Brustkorb ist dann im Alter nicht mehr so elastisch.

Das Herz ist eine Druck- und Saugpumpe. Es saugt das Blut aus dem Körper an, schickt es durch die Lungen und pumpt es dann, mit Sauerstof (O2) angereichert über die großen Gefäße in den Körper zu den Zellen und den Organen. Steht es still, z.B. beim plötzlichen Herztod, werden die Organe und Zellen nicht mehr durchblutet und sterben ab. Besonders das Gehirn ist hier sehr anfällig und die Zellen können bereits nach 3-5 Minuten unwiederbringlich absterben.

Durch die Herzdruckmassage, die mit einer Tiefe von ca. 6cm und in einem Rhythmus von 100/Minute durchgeführt werden sollte, entsteht im Brustkorb ein Überdruck. Das Herz wird komprimiert und das Blut wird in den Körper und damit auch zu den Zellen und den Organen gepumpt. Entlastet man den Brustkorb jetzt wieder, entsteht ein Unterdruck und das Herz saugt das Blut wieder an. Vergleicht es einfach mit einem Schwamm.

Da wie im ersten Artikel bereits erwähnt der Brustkorb bei älteren Menschen nicht mehr so elastisch sondern sehr verknöchert ist, kommt es ganz natürlich bei einigen Wiederbelebungen zu Rippenbrüchen. Das passiert auch den Profis immer wieder.

Das ist aber nicht schlimm und führt zu keinen weiteren Problemen für den Patienten. Habt also keine Angst davor, etwas falsch zu machen!! Ich bin fest davon überzeugt, dass Ihr im Notfall richtig handeln werdet.

Wenn Ihr trotzdem unsicher seit, besucht uns auf unseren Veranstaltungen zum Thema Laienreanimation. Die nächste öffentliche Möglichkeit hierzu gibt es am Samstag, den 05. Juli in Lüdenscheid im Stern Center. Hier wird es einen Informationsstand zum Thema Laienreanimation geben.

Sollte Ihr Rückfragen haben, schreibt einfach eine Email an mich.

Leben retten ist einfach.

Geh nicht vorbei!

@28.05.14

Der Herzschrittmacher

Der Herzschrittmacher.

Wenn das Herz mal aus dem Takt kommt, kann man einen Herzschrittmacher unter die Haut einpflanzen.

Er wird über ein großes Gefäß mittels einer oder mehrere Sonden operativ mit dem Herzmuskel verbunden.

Er gibt dann den Takt vor, ähnlich wie ein Metronom. Das Gerät ist klein und stört im täglichen Leben überhaupt nicht. Häufig steigert sich die Lebensqualität des Patienten enorm.

Fremdkörperverlegung der Atemwege bei Kindern

Fremdkörperverlegung der Atemwege bei Kindern.

Teil I.

Wie erkenne ich den Notfall richtig?

Mit diesem Artikel (den ich in zwei Teile trennen werde) möchte ich die Fremdkörperverlegung der Atemwege bei Kindern näher erklären und Erstmaßnahmen aufzeigen.

Die Aspiration* der Gegenstände in die Luftröhre und die damit einhergehende Luftnot sind oftmals ein sehr beeindruckendes Erlebnis für alle Beteiligten (*so nennt man das Einatmen von festen oder flüssigen Teilen in die Lungen).

Häufig verschlucken Kinder Kleinteile, die dann in den Magen gelangen. Das sind z.B. ganze Bonbons, Legoteile, Erdnüsse, Geldstücke, Steine oder sonstige Gegenstände. Diese müssen dann, wenn sie durch den Magen und den Darm nicht verdaut werden können, mit einer Magenspiegelung in der Klinik entfernt werden.

Sollten die Kleinteile in die „falsche (Luft)Röhre“ gerutscht sein, entsteht dann eine lebensbedrohliche Situation, wenn der Luftweg zu den beiden Lungen abgeschnitten wird. Das Kind hat so gut wie keine Sauerstoffreserven, aber einen doppelt so hohen Verbrauch wie ein Erwachsener. Nun ist es wichtig die Situation so schnell wie möglich zu erkennen und den Rettungsdienst über den Notruf 112 zu verständigen.

Doch wie erkennt man die Zeichen einer Fremdkörperaspiration?

Zum Beispiel durch einen plötzlichen Hustenanfall oder das Kind kann nicht sprechen. Eventuell kann das Kind nicht atmen oder die Haut (rund um den Mund oder an den Fingern/Zehen) verfärbt sich blau. Auch kann es zu einem untypischen Atemgeräusch kommen.

Verschlimmert sich die Situation, dann werden die Kinder schnell apathisch oder bewusstlos.

Das kommt durch die mangelnde Sauerstoffversorgung des Gehirns (siehe auch meinen Artikel zur Hypoxie). Es reagiert besonders sensibel auf den fehlenden Sauerstoff.

Gehen Sie von einer Fremdkörperverlegung aus, wenn der Symptombeginn sehr plötzlich ist, keine anderen Krankheitszeichen vorliegen und es Hinweise gibt, die jeden Helfer alarmieren sollten, z. B. wenn das Kind unmittelbar zuvor gegessen oder mit kleinen Gegenständen gespielt hat.

Fortsetzung folgt...

Ich freue mich auf Ihre Kommentare zum Thema.

Leben retten ist einfach.

Geh nicht vorbei!

@15.04.14 JS

Fremdkörperverlegung der Atemwege bei Kindern.

Teil II.

Wie behandel ich den Notfall als Ersthelfer richtig?

Hiermit möchte ich den zweiten Teil über die Fremdkörperverlegung der Atemwege einstellen. Im ersten Bericht vom 14. April bin ich auf die allgemeinen Symptome und das Erkennen von diesem wirklich sehr tückischen Notfall eingegangen. Nun möchte ich einige Behandlungsmöglichkeiten für den Ersthelfer aufzeigen.

Zuerst einmal ist es wichtig Ruhe zu bewahren und Hilfe zu holen. Die bundesweit einheitliche Notrufnummer ist 112. Machen Sie Ihr Umfeld auf den Notfall aufmerksam. Ist das Kind bei Bewusstsein und hustet es Ihrer Meinung nach effektiv, ermuntern Sie es, dies auch weiterhin zu tun. Sollten die Hustenstöße ihrer Meinung nach nicht effektiv genug sein, versuchen Sie durch gezielte „Schläge“ mit der flachen Hand zwischen den Schulterblättern die Fremdkörperverlegung zu beseitigen. Bei Säuglingen ist es ratsam, sie in Bauchlage mit dem Kopf nach unten (siehe Foto) zu halten. Das Ziel besteht darin, die Verlegung mit jedem einzelnen Schlag zu beseitigen. Es besteht auch die Möglichkeit, durch drücken auf den Bauch oder den Brustkorb einen Überdruck zu erzeugen und damit einen Hustenstoß herbeizuführen.

Ist das Kind bewusstlos legen Sie es auf eine harte Unterlage. Die Bewusslosigkeit wird in der Regel durch den Sauerstoffmangel am Gehirn (Hypoxie-Artikel vom 10. März) ausgelöst. Versuchen Sie die Atemwege durch Inspektion freizumachen. Schauen Sie in den Mund und suchen Sie nach sichtbaren Fremdkörpern. Veruchen Sie nicht, in den Hals mit Hilfsmitteln (Zangen etc.) zu greifen. Damit könnten Sie den Fremdkörper tiefer in den Rachen schieben. Versuchen Sie zu beatmen. Vorher sollte man den Hals ein wenig überstrecken. Überprüfen Sie die Effektivität der Beatmung anhand der Bewegung des Brustkorbs. Wenn Sie keine Bewegung erkennen können, dann versuchen Sie die Kopfposition des Kindes zu verändern.

Wenn Sie keine Lebenszeichen mehr vernehmen, müssen Sie eine Herzdruckmassage mit einer Frequenz von 30x drücken zu 2x Beatmungen durchführen. Sie sollten in der Minute auf 100-120 Herzdruckmassagen kommen.

Ich freue mich auf Ihre Kommentare zum Thema und hoffe, dass Sie nie in eine solche Situation hineingeraten!

Leben retten ist (manchmal gar nicht so) einfach.

Oder doch?

Geh (trotzdem) nicht vorbei!

@23.04.2014JS

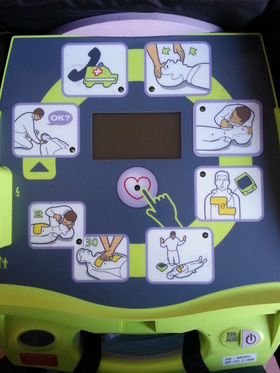

Defibrillator. Was ist das? Wofür braucht man ihn?

Defibrillator / AED

Mit diesem Artikel möchte ich erklären was ein Defibrillator ist, wie er funktioniert und wofür man ihn braucht.

Immer wieder sieht man in Filmen oder Serien, dass ein Patient, der gerade verstorben ist, mit einem Defibrillator während der Wiederbelebung behandelt, also defibrilliert wird. Meistens wird dabei noch das EKG des Patienten gezeigt, welches eine Nulllinie, also keinerlei Herzaktivitäten darstellt. Eigentlich ist das falsch, denn ein Defibrillator wird nur benötigt, wenn der Patient im Rahmen seiner Reanimationspflichtigkeit eine ganz besondere Herzrhythmusstörung bietet, nämlich ein sogenanntes Kammerflimmern (auf die anderen defibrillierbaren Störungen gehe ich hier nicht ein!).

Diese stellen sich im EKG als eine grobe Ansammlung von „komischen“ Zacken und nicht als gerade Linie dar.

Um es anschaulich zu erläutern, vergleiche ich hier mal die vielen einzelnen Herzmuskelzellen als Orchester. Sie alle können nur zusammen „spielen“ wenn der Taktgeber, nämlich der Dirigent, den Ton vorgibt. In Wirklichkeit hat das Herz auch Dirigenten, die dafür sorgen, dass sich der Muskel gezielt zusammenzieht und wieder erschlafft. Nur so ist die Herstellung eines ausreichenden Blutdrucks möglich.

Hat der Patient jetzt im Rahmen einer Mangeldurchblutung des Herzens (z.B. beim Herzinfarkt) Probleme mit den Taktgebern, kommt es, insbesondere in den Anfangsmomenten des plötzlichen Herztodes, häufig zu einer tückischen Rhythmusstörung, dem Kammerflimmern.

Das Herz „wabbert“ nur noch und kann keinen Blutdruck ermöglichen. Nur ein Defibrillator kann diese Störung effektiv beheben. Das kann man aber ohne ein EKG bzw. angeschlossenen Defibrillator nicht erkennen.

>In allen Fällen gilt aber der gleiche Reanimationsablauf für Laien<

Prüfen; Rufen; Drücken (Atemspende) mit 100-120 Herzdruckmassagen/Minute.

Nun braucht es ein Reset, also alle Herzmuskelzellen auf Bereitschaft. Dies geschieht mit dem Strom aus einem Defibrillator. Am Beispiel des Orchester: Der Dirigent haut einmal mit seinem Taktstock auf das Pult, die einzelnen Musiker hören kurz auf mit dem einspielen und beginnen nun, das Musikstück zusammen zu spielen. Eine Melodie ist zu erkennen.

Entweder löst der Notarzt den Schock durch den Apparat manuell aus oder die sogenannten AED´s (Automatischer Externer Defibrillator) die häufig frei zugänglich sind, übernehmen diese Aufgabe für den Laien. Hierfür muss man nur noch die Elektroden aufkleben und nach den Sprachanweisungen des Defi´s handeln (siehe YouTube Video unten)

Das Herz (so ist die Theorie und die häufige Praxis) fängt nun wieder kontrolliert an zu schlagen und ein Blutdruck wird generiert. Trifft nun der Rettungsdienst und der Notarzt ein, erweitert dieser die bereits begonnenen Maßnahmen.

Ich hoffe, ich konnte dieses komplexe Thema einigermaßen anschaulich und gut vermitteln und bitte jetzt um eure Kommentare.

Leben retten ist einfach.

Geh nicht vorbei!

Hypoxiezeit. Was ist das?

Hypoxiezeit

Ein med. Begriff und seine Bedeutung für den zu reanimierenden Patienten.

Um den Begriff zu erklären, sollte man wissen wozu der Sauerstoff (O2), den wir über die Atmung mit 21% aufnehmen, gebraucht wird.

Er gelangt über die Lungen in den Blutkreislauf. Dort wird er an das sogenannte Hämoglobin (das ist der rote Blutfarbstoff) gebunden. Stellt euch das Hämoglobin als viele Wanderer mit großen Rucksäcken vor. In diese Rucksäcke wird nun der Sauerstoff gepackt und durch die Blutgefäße transportiert.

An unterschiedlichsten Stellen geben die Wanderer nun das O2 aus ihren Rucksäcken wieder ab, nämlich an die Zellen. Das sind die Kraftwerke in unserem Körper, sie brauchen ihn um auf Bertriebstemperatur zu kommen und zu bleiben. Ohne den Sauerstoff sterben die Zellen unwiederruflich ab! Besonders die Zellen die das Gehirn bilden, reagieren sehr schnell auf einen Mangel an Sauerstoff und Blutzucker (Glukose).

In der Regel hat der normale Patient eine Zeit von ca. drei Minuten die er ohne Sauerstoff tolerieren kann.

Kommt es also zu einem Herz-Kreislaufstillstand fließt kein Blut mehr bei den Zellen vorbei, sie bekommen kein O2 mehr für die Arbeit, sie sterben ab. Der Patient wird hypoxisch, es herrscht ein Sauerstoffmangel im Körper.

Geht man davon aus, das der Patient bis zum Eintreten des Ereignisses normal geatmet hat, hat er ja noch ein Rest an Sauerstoff im Blut. Das kann mithilfe einer Herzdruckmassage durch den Körper gepumpt werden und gelangt somit an die (Gehirn) Zellen.

Sollte man sich zu einer Beatmung während der Wiederbelebung entschließen, würde es sogar noch mit O2 aus der Ausatemluft des Helfers angereichert. Die Hypoxiezeit (also die Sauerstoff arme Zeit) könnte so vielleicht entscheidend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes verkürzt werden.

Also Drücken, Drücken, Drücken!

Und vielleicht sogar Beatmen!

Atemspende bei der Laienreanimation? Ein kontroverses Thema?

Atemspende bei der Laienreanimation

Ja oder Nein?

Ich habe in den letzten Kommentaren oder in den persönlichen Nachrichten sehr häufig kontroverse Meinungen zum Thema „Atemspende“ bei der Laienreanimation bekommen.

Dazu sollte man folgendes Wissen:

Was bringt eine Herzmassage?

Die Herdruckmassage die in einem Rhythmus von 100 Schlägen pro Minute durchgeführt werden sollte, dient dazu, die Pumpleistung des Herzens bei einem Stillstand zu übernehmen.

Das menschliche Herz funktioniert ähnlich wie ein Schwamm. Es saugt die Flüssigkeit (Blut) auf, und gibt es wieder ab (in den Körperkreislauf nachdem es in der Lunge mit O2 angereichert wurde). Die Organe und Zellen werden dadurch mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Bei einem Herzstillstand reagiert besonders das Gehirn auf den Mangel an Sauerstoff ziemlich schnell, es sterben Hirnzellen ab.

Erleidet man nun einen plötzlichen Herztod, ist ja noch ein Rest an Sauerstoff im Blut, da der Patient ja bis zum Ereignis noch geatmet hat. Wird nun die Massage durchgeführt, gelangt immer noch ein bisschen Sauerstoff durch das „drücken“ an die Zellen. Nicht viel, aber immerhin!

Natürlich ist es immer besser, einen Patienten zu beatmen. Der Rettungsdienst übernimmt das mit einem entsprechenden Beatmungsbeutel und 100% Sauerstoff. Der Laie hat dazu aber keine Möglichkeit! Deswegen hat man die Überlegung angestellt, dass auch eine ausreichende Herzdruckmassage für den Anfang die Überlebenschance erhöht.

Auch hier gilt es, die Regeln für die Laien so einfach wie Möglich zu halten.

Daran möchte sich diese Seite orientieren. Ängste sollen überwunden und die Erste Hilfe von Laien gegeben werden.

Viele Menschen scheuen sich halt vor einer entsprechenden Atemspende, insbesondere bei Fremden Personen, und das ist auch nicht schlimm!

Mit einfachsten Wiederbelebungsmaßnahmen (Herzdruckmassage: 100 x pro Minute) durch Anwesende wird die Überlebenswahrscheinlichkeit verdreifacht (Quelle: www.einlebenretten.de)!

First Responder Gruppe des DRK Kressbronn am Bodensee

Unser Rettungsdienst wird durch den demographischen Wandel und die Tatsache, dass die Bevölkerung immer häufiger die „112“ wählt auf die Probe gestellt. Mehr als 12 Millionen Einsätze gilt es in Deutschland jährlich zu bewältigen- Tendenz steigend.

Gerade in den ländlichen Bereichen, wo Rettungswagen oftmals einen langen Anfahrtsweg haben, etablierten sich deshalb in den vergangenen Jahren immer mehr sogenannte „First Responder“ oder „Helfer vor Ort“-Gruppen. Ziel der oftmals ehrenamtlichen Helfer ist es, das „therapiefreie Intervall“, also die Zeit zwischen einem Notfallereignis und dem Eintreffen von Rettungswagen oder Notarzt, professionell zu überbrücken und den Rettungsdienst zu unterstützen, nicht jedoch ihn zu ersetzen!

Besonders wichtig ist ein schnelles Handeln im Falle eines Kreislaufstillstandes. Durch die Sauerstoffunterversorgung kommt es bereits nach 4-5 Minuten zu einer bleibenden Schädigung des Gehirns, nach 10 Minuten ist meist kein Überleben mehr möglich. Dennoch wird nur selten eine Reanimation durch Angehörige oder Zeugen eingeleitet. First Responder (zu deutsch: Erst-Eintreffende) können schon nach kurzer Zeit mit lebensrettenden Maßnahmen wie Herz-Lungen-Wiederbelebung, Sauerstoffgabe, Frühdefibrillation oder richtiger Lagerung des Patienten beginnen und so die Überlebenschancen des Patienten deutlich erhöhen.

Im Süden Deutschlands, in Kressbronn am Bodensee, befindet sich eine dieser First Responder-Gruppen. Die Region zeichnet sich vor allem durch starken Tourismus in den Sommermonaten aus, welcher den Rettungsdienst auf besondere Weise fordert. So ist die 14-köpfige Gruppe über die Jahre zu einer wichtigen Unterstützung des Rettungsdienstes geworden. Die ehrenamtlichen Helfer leisten 200- 400 Einsätze pro Jahr.

Freitag 18:00 Uhr: Dienstbeginn für die First Responder des DRK Kressbronn. Bis Sonntag 00:00 Uhr sind zwei der 14 Helfer im Dienst, um bei Notfällen schnelle Hilfe zu leisten. Neben Sanitätshelfern gehören der Gruppe auch Rettungshelfer, Rettungssanitäter und Lehrrettungsassistenten an.

Durch regelmäßige Fortbildungen werden sie auf verschiedene Einsatzszenarien vorbereitet.

Das Einsatzfahrzeug, ein VW Passat, wird aus der Garage geholt und einem genauen Check unterzogen. Die umfangreiche medizinische Ausrüstung muss auf Vollständigkeit und Funktion überprüft werden, um sich im Einsatz hundertprozentig darauf verlassen zu können.

Der Notfallrucksack beinhaltet neben Infusion, Beatmungsbeutel, Blutdruck- und Blutzuckermessgerät auch einen Automatisch-Externen-Defibrillatior (AED), der bei der Reanimation eingesetzt wird.

Zur weiteren Ausrüstung gehören eine Sauerstofftasche, Halswirbelsäulenschienen, eine Kindernotfalltasche und ein Feuerlöscher.

Nach dem Check meldet sich die Besatzung bei der Integrierten Leitstelle Bodensee an und ist dann über digitale Meldeempfänger jederzeit erreichbar. Die diensthabende Besatzung nimmt das Einsatzfahrzeug mit nach Hause, um sofort zum Notfall fahren zu können. Zum Einsatzgebiet gehören die Gemeinden Kressbronn und Langenargen mit insgesamt rund 16 000 Einwohnern. Bei Bedarf erfolgt eine Alarmierung durch die Leitstelle auch in die umliegenden Gemeinden und Städten.

Das Einsatzgebiet der First Responder Kressbronn zeichnet sich durch starken Tourismus in den Sommermonaten und ein dadurch erhöhtes Einsatzaufkommen aus. Neben den zwei größten Yachthäfen am Bodensee mit zusammen rund 2000 Liegeplätzen befinden sich auch mehrere große Campingplätze und der Bodensee im Einsatzgebiet. Weiteres Gefahrenpotential bergen Altenheime, mehrere Schulen, Industriebetriebe, die Bahnstrecke und die Bundesstraßen 31 und 467.

Kurz nach 00:30 Uhr dann der erste Einsatz. Verkehrsunfall. Durch den kurzen Anfahrtsweg sind die First Responder schon wenige Minuten nach der Alarmierung am Unfallort, im Schnitt zwischen 5 und 15 Minuten vor dem Rettungsdienst. Die Helfer beginnen sofort mit der Versorgung des Verletzten. Es wird eine Halswirbelsäulenschiene angelegt, die Vitalfunktionen überwacht, Wunden werden versorgt und ein Bruch wird ruhiggestellt. Zur weiteren Versorgung wird zum gleichzeitig mit den First Respondern alarmierten Rettungswagen noch ein Notarzt nachgefordert. Als der Rettungswagen eintrifft, werden dem Rettungsassistenten die wichtigsten Informationen über die Verletzungen des Patienten mitgeteilt. Bei der weiteren Versorgung und der Rettung mittels Schaufeltrage und Vakuummatratze unterstützen die First Responder den Rettungsdienst.

An diesem Tag folgen noch drei weitere Einsätze, bei denen schnell professionelle Erste Hilfe geleistet werden konnte. Bei Einsätzen mit dem in Friedrichshafen stationierten Rettungshubschrauber Christoph 45 kann der Besatzung dank der Ortskenntnisse der First Responder ein Landeplatz zugewiesen und der Notarzt zur Einsatzstelle gebracht werden.

2013 rückten die First Responder, die ihren Dienst ehrenamtlich versehen und dafür keine Aufwandsentschädigung bekommen, zu insgesamt 212 Einsätzen aus.

Das Projekt „First Responder“ ist für die Patienten kostenlos und finanziert sich aus Spenden der Bevölkerung. Diese sind zur Deckung der laufenden Kosten wie z.B. Fahrzeug und Verbrauchsmaterial nötig.

Facebook: First Responder DRK Kressbronn

Homepage: www.first-responder-kressbronn.de

Auch etwas für euch? Informationen gibt es in jeder Stadt bei der Feuerwehr oder den Hilfsorganisationen.

26.03.2014

Säuglings- und Kinderreanimation

Säuglings- und Kinderreanimation

Teil I.

Da es ein sehr komplexes und emotionales Thema ist, werde ich es in mehrere Artikel aufteilen.

Die Leitlinien für die Kinderreanimation stammen aus dem Jahr 2010. Hier wurden sie noch einmal überarbeitet und nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltet. Die Leitlinien zu den lebensrettenden Maßnahmen bei Säuglingen und Kindern müssen einerseits nach den besten wissenschaftlichen Erfahrungen erarbeitet werden, auf der anderen Seite müssen sie aber auch einfach und gut umsetzbar sein. Besonders das Erkennen eines Herz- Kreislaufstillstandes bei einem Säugling/Kind kann mitunter selbst für erfahrene Helfer sehr schwer sein.

Da das Pulstasten nicht einfach ist, darf es nicht das einzige Entscheidungskriterium für die Diagnose des Kreislaufstillstands bzw. der Indikation zur Herzdruckmassage sein.

>Laienhelfer sollen bei einem komatösen Kind, das nicht normal atmet und keine anderen Lebenszeichen zeigt, mit der Wiederbelebung beginnen<

Hierfür sollte man folgendes wissen:

Bei einem Säugling/Kind steht fast immer der Sauerstoffmangel aufgrund einer Erkrankung im Vordergrund. Dies führt zu einer Hypoxie (siehe vorherigen Artikel Hypoxiezeit) und damit auch zu einer abnehmenden Herzleistung, bis hin zum Herzstillstand. Anders als beim Erwachsenen, wo meistens eine Herzerkrankung zu einem plötzlichen Herztod führt.

Das heißt, dass sich im Blut des Kindes so gut wie kein Sauerstoff mehr befindet, wenn es zu einem Herz- Kreislaufstillstand kommt. Es sollten also vor dem Beginn der Herzdruckmassage mindestens fünf Atemspenden gegeben werden, damit Sauerstoff aufgenommen und später wieder an die Zellen abgegeben werden kann.

Sollte man sich als Laie unsicher sein, kann aber auch im Einzelfall davon abgewichen und direkt mit der Herzmassage, Rhythmus von 100-120 Schlägen/Minute, begonnen werden.

.....

Fortsetzung mit weiteren Einzelheiten folgt....

Leben retten ist einfach.

Geh nicht vorbei!

Ich bitte um eure Kommentare.

Quellen:

„Lebensrettende Maßnahmen bei Kindern („paediatric life support“)“

Notfall Rettungsmed 2010 • 13:635–664

DOI 10.1007/s10049-010-1372-1

Online publiziert: 16.11.2010

© European Resuscitation Council 2010

Säuglings- und Kinderreanimation.

Teil II (siehe auch Teil I vom 13.03.)

Bei der Säuglings- und Kinderreanimation gibt es mehrere Möglichkeiten zu reanimieren. Um es nicht ungewollt kompliziert zu machen, gehe ich hier auf die Technik für Laien ein.

Danach lehrt man ein Verhältnis von 30 Herzdruckmassagen (im Rhythmus von 100-120 Schlägen pro Minute) zu 2 Beatmungen. Dies entspricht den Erwachsenenleitlinien und ermöglicht somit jedem, der in der Durchführung von Basismaßnahmen bei Erwachsenen ausgebildet wurde, auch Kinder zu reanimieren. Die Atemspende beim kindlichen Atem-Kreislauf-Stillstand bleibt ein sehr wichtiger Bestandteil der Wiederbelebung. Allerdings sollen Helfer, die keine Beatmung durchführen können oder wollen, dazu ermutigt werden, zumindest eine Herzdruckmassage vorzunehmen.

Hierzu kurz ein Einwand von mir: Ich persönlich finde, gerade bei Kindern sollte man auf die Atemspende auf gar keinen Fall verzichten. Die Hemmschwelle zur Mund-zu Mund oder Mund-zu-Mund/Nase-Beatmung sollte jeder Ersthelfer überwinden.

Es wäre sinnvoll, aufgrund des Sauerstoffmangels der bei Kindern häufig im Vordergrund steht, initial fünf Beatmungen durchzuführen. Hiermit würde das Blut über die Lungen entsprechend mit Sauerstoff angereichert, der dann durch die Herzdruckmassage im Körper verteilt wird. Danach reichen zwei Atemspenden in Kombination mit den 30 Herzdruckmassagen.

Zur Technik der Beatmung:

Hier übernehme ich zum Teil die Kommentare auf mein letzten Eintrag zum Thema von Christoph Mühling und Daniel Stier. Beide haben es wie ich finde sehr gut beschrieben:

...man sollte bei einer Herz-Lungen-Wiederbelebung immer größen- und gewichtsadaptiert beatmen, heißt den jeweiligen Verhältnissen anpassen... Ein Neugeborenes hat ein Atemvolumen von "nur" 20 ml, ein Erwachsener ca. 400-500 ml. Man kann die Lungen aber weder beim Erwachsenen noch beim Neugeborenen überblähen oder gar zum Platzen bringen. Wenn nichts mehr in die 'unteren' Atemwege passt, geht der 'Überdruck' über die Speiseröhre in den Magen... und kommt oftmals auf dem gleichen Weg mit Mageninhalt zurück...

...Bei einem Säugling reicht es aus, wenn man selbst normal tief ein- und ausatmest (also nicht vor der Beatmung luftholen). Die Menge an Luft, die sich in deinem Mund- und Rachenraum befindet genügt zur Säuglingsbeatmung...

Die Zeit pro Atemspende sollte 1-1,5s dauern. Bei größeren Kindern ist es natürlich mehr, was in die beiden Lungen passt (200-400ml). Hier sollte man ebenso nach "Gefühl" beatmen, sodass der Brustkorb sich hebt und senkt.

Fortsetzung mit weiteren Einzelheiten folgt....

Leben retten ist einfach.

Geh nicht vorbei!

Ich bitte um eure Kommentare.

Quellen:

„Lebensrettende Maßnahmen bei Kindern („paediatric life support“)“

Notfall Rettungsmed 2010 • 13:635–664

DOI 10.1007/s10049-010-1372-1

Online publiziert: 16.11.2010

© European Resuscitation Council 2010

+++Säuglings- und Kinderreanimation Teil III+++

Seit dem letzen Eintrag zu diesem speziellen Thema sind gut drei Wochen vergangen. Viele Anfragen habe ich per Mail beantworten dürfen, vielen Dank noch mal an alle für Ihr Interesse. Ein sehr emotionales Thema, darüber bin ich mir sehr wohl bewusst. Es ging um das Thema Beatmung während der Reanimation. Ich hoffe es wahr gut verständlich für alle.

Mittlerweile ist die Seite „Laienreanimation kann jeder“ auf über 2900 Interessenten angestiegen. Auch hierfür ein großes Dankeschön. Es zeigt mir weiterhin wie wichtig dieses Thema ist.

Heute befasse ich mich unter anderem mit der Herzdruckmassage bei der Säuglings- und Kinderreanimation.

Zuerst einmal eine kurze Erklärung von mir was die Altersgruppen angeht.

Neugeborenes: Geburt bis zum 28. Lebenstag.

Säugling: Ab einem Monat bis zu einem Jahr.

Kleinkind: Ab einem Jahr bis zum Schulkind.

Bei Kindern jeden Alters wird die untere Brustkorbhälfte komprimiert, also zusammengedrückt. Bei einem Neugeborenen oder Säugling kann man noch gut den gesamten Oberkörper mit den beiden Händen umschließen. Somit kann man mit den Daumen den Thorax (Brustkorb) gut zusammen drücken. Je älter oder schwerer das Kind wird, desto schwieriger wird das natürlich.

Durch die Kompression soll das Sternum um etwa ein Drittel des Thoraxdurchmessers eingedrückt werden.

Haben Sie keine Angst davor, zu fest zu drücken, sondern „drücken Sie fest und schnell!“ Sorgen Sie jeweils für eine vollständige Entlastung des Brustkorbs.

Führen Sie die Thoraxkompressionen (also die Herzdruckmassage) mit einer Frequenz von 100 bis maximal 120/min durch. Überstrecken Sie nach 15 Thoraxkompressionen den Hals, heben Sie das Kinn an und geben Sie zwei effektive Beatmungen. Haben Sie keine Angst davor die Lungen zu überblähen, Sie werden instinktiv mit der Richtigen Menge an Luft/Sauerstoff beatmen. Sollten Sie sich die Beatmung nicht zutrauen, drücken Sie einfach nur!

Bei größeren und schwereren Kindern legen Sie einen Handballen auf die untere Häfte des Brustkorbs. Heben Sie dabei die Finger an, um zu vermeiden, dass Druck auf die Rippen ausgeübt wird. Positionieren Sie sich senkrecht über dem Thorax des Kindes und komprimieren Sie mit durchgedrückten Armen das Sternum um mindestens ein Drittel des Thoraxdurchmessers.

Bei größeren Kindern oder kleinen Helfern ist es am einfachsten, wenn dabei die Finger beider Hände verschränkt werden.

Unterbrechen Sie die Reanimation nicht, bis:

- das Kind Lebenszeichen zeigt (beginnt aufzuwachen, sich bewegt, öffnet die Augen, atmet normal oder hat einen anhaltenden, tastbaren Puls mit einer Frequenz von mehr als 60/min). Das ist aber sehr schwierig zu erkennen, besonders für ungeübte und wenn das Kind sehr klein ist.

- Qualifizierte Hilfe eintrifft und übernimmt oder

- Sie zu erschöpft sind.

Hilfe holen ist immer sehr wichtig. Machen Sie die Leute auf Ihre Situation aufmerksam durch lautes rufen. Wählen Sie den Notruf 112. Beginnen Sie so schnell wie möglich mit der Wiederbelebung und unterbrechen Sie diese nicht unnötig.

Im nächsten und letzten Artikel zum Thema werde ich erklären, was man machen kann, wenn die Atemwege eines Kindes durch einen Fremdkörper (Erdnüsse, Legosteine etc.) verlegt sind.

Leben retten ist einfach.

Geh nicht vorbei!

Ich freue mich auf Ihre Kommentare zum Thema.

Quelle: Notfall Rettungsmed 2010 • 13:635–664

DOI 10.1007/s10049-010-1372-1

Online publiziert: 16.11.2010

© European Resuscitation Council 2010

Frühdefibrillation

Frühe Wiederbelebung und Frühdefibrillation durch Notfallzeugen.

"Unverzüglich eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen können die Überlebensraten nach einem plötzlichen Kreislaufstillstand verdoppeln oder verdreifachen. Selbst die eine auf die Herzdruckmassage beschränkte Wiederbelebung ist besser als keine.

Die Wiederbelebung plus Defibrillation innerhalb von 3–5 min nach dem Kollaps erhöht die Überlebensraten auf 49–75%.

Jede Minute Verzögerung vor der Defibrillation vermindert die Wahrscheinlichkeit des Überlebens bis zur Entlassung aus der Klinik um 10–12%."

Deswegen ist es wichtig, sich immer wieder mit dem Thematik der Reanimation auseinander zu setzen.

Leben retten ist einfach.

Geh nicht vorbei!

Quelle: Notfall Rettungsmed 2010 · 13:523–542

DOI 10.1007/s10049-010-1368-x

Online publiziert: 16.11.2010

© European Resuscitation Council 2010

Basismaßnahmen zur Wiederbelebung Erwachsener

und Verwendung automatisierter externer Defibrillatoren

Der plötzliche Herztod

Den plötzlichen Herztod kann jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt seines Lebens erleiden. In der Regel geschieht dies im Rahmen eines Herzinfarktes. Hier ist es so, dass die Gefäße die das Herz mit Blut/Sauerstoff versorgen, man nennt sie auch Herzkranzgefäße, durch ein Blutgerinsel verstopfen. Der Herzmuskel wird nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgt, was dazu führt, dass er schmerzt (Angina pectois), oder aufhört zu schlagen. Häufig ist der plötzliche Herztod aber auch das erste Symptom was eintritt.

Wie der Name schon sagt, passiert dies unvermittelt und schnell. Auf 100.000 Einwohner kommen jedes Jahr rund 50 – 80 Fälle eines Herzstillstands.

Manchmal reagiert das Herz auch mit einer besonderen Herzrhythmusstörung, dem Kammerflimmern. Das kann man aber ohne ein EKG bzw. angeschlossenen Defibrillator nicht erkennen.

In allen Fällen gilt aber der gleiche Reanimationsablauf für Laien. Sollte in der Nähe ein Defibrillator zur Verfügung stehen (z.B. an Bahnhöfen, Flughäfen, Parkhäusern etc.), so kann er auch von ungeübten benutzt werden. Die Geräte sind extra für Laien konzipiert und einfach zu bedienen.

Prüfen: Überprüfen sie die Lebenszeichen. Reagiert der Patient auf Ansprache oder einen Schmerzreiz? Atmet er noch?

Rufen: Wählen sie den Notruf 112

Drücken: Machen sie eine Herzdruckmassage mit mindestens 100 Schlägen pro Minute.

Leben retten ist einfach!

Geh nicht vorbei!

Staying alive.

Fakten zur Reanimation (Wiederbelebung):

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen, zu jeder Zeit.

Der Betroffene wird sofort bewusstlos und atmet nicht mehr normal oder gar nicht mehr.

In der Regel geschieht dies im Rahmen eines Herzinfarktes. Hier ist schnelle Hilfe gefordert, denn in jeder Minute in der man nicht reagiert, gehen 10% Überlebenschance des Patienten verloren.

Prüfen: Überprüfen sie die Lebenszeichen. Reagiert der Patient auf Ansprache oder einen Schmerzreiz? Atmet er noch?

Rufen: Wählen sie den Notruf 112

Drücken: Machen sie eine Herzdruckmassage mit 100 Schlägen pro Minute.

Leben retten ist einfach!

Geh nicht vorbei!

200 Tote täglich!

200 Tote täglich wegen der Verweigerung der Reanimation!

Die Woche der Wiederbelebung darf keine Eintagsfliege sein“, forderte Professor Hugo van Aken, Direktor der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie am Universitätsklinikum Münster und einer der „geistigen Väter“ der Aktion in seinem Vortrag auf dem DINK.

Allein durch die Fernsehwerbespots mit Kaya Yanar - frei nach dem Motto: „Prüfen, rufen, drücken!“ - habe man 38 Millionen Zuschauer erreicht und kurz und knapp über die Technik der Herz-Druck-Massage informiert.